Alcuni mesi fa, siamo venute

a conoscenza del fatto che un gruppo di reduci neozelandesi di etnia maori

era giunto nella città di Faenza per rendere omaggio alle tombe

dei loro commilitoni caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. (Vedi

gli articoli di stampa delle loro visite).

Incuriosite da questo avvenimento abbiamo voluto

approfondire le nostre conoscenze su quel popolo e scoprire quale fu il

suo contributo alle operazioni militari che portarono alla liberazione

della nostra città nel dicembre del 1944, per cercare di capire

meglio la natura di questo loro legame con Faenza e i motivi che ancora

li spingono, a più di mezzo secolo da quella battaglia, a compiere,

un viaggio così lungo per visitare i luoghi in cui loro, ma ormai,

soprattutto, i loro progenitori hanno combattuto. Siamo andate alla ricerca

di documenti e testimonianze, sia italiane, sia maori, e la ricerca, che

di seguito presentiamo, è il risultato di questo nostro lavoro.

Storia, cultura e tradizioni del popolo Maori

I Maori sono il popolo indigeno della Nuova Zelanda (Aotearoa, nella loro lingua). Non si può parlare però di un popolo estremamente coeso, poiché la gente si raccoglie in tribù (Iwi), che si suddividono ulteriormente in sotto - tribù (Hapu) e famiglie (Whanau). Ogni gruppo presenta, al suo interno, abitudini diverse ed esiste una gran varietà di dialetti.

E' stato tramandato oralmente

che il popolo Maori sia giunto in Nuova Zelanda dalla Polinesia, circa

1000 anni fa, utilizzando delle canoe. I primi Maori erano divisi in famiglie

che si svilupparono poi in tribù e, successivamente, in sottotribù.

Questo sistema tribale, come abbiamo detto sopra, è ancora in uso

ed è ben radicato.

Nelle comunità, gli uomini cacciavano e coltivavano la terra, mentre

le donne sradicavano le erbacce, tessevano e cucinavano. Si dava, e sì

dà tuttora, molta importanza alle attività artigianali,

come l'arte di fare i tatuaggi, in cui si rappresentano le storie degli

antenati, o quella d'intagliare il legno, le ossa e le pietre. Molti Maori

indossavano, e, nelle cerimonie, indossano ancora ornamenti personali

molto decorativi, come amuleti e pendagli di pietra intagliata (Pounamu),

di solito realizzati in giada, chiamata da loro "green stone".

I primi esploratori europei sbarcarono in Nuova Zelanda in cerca di un grande continente australe, che si pensava esistesse da qualche parte nel sud dell'Oceano Pacifico. Il primo in assoluto ad arrivare in quella terra lontana fu l'olandese Able Tasman, verso la metà del 1600, ma, in generale, la scoperta dell'isola viene attribuita al Capitano James Cook, che vi approdò verso la fine del 17^ secolo. Fu, però, solo nel 1840 che, dopo alcuni tentativi d'insediamento coloniale, sia inglese, che francese, terminati con la fuga "terrorizzata" degli europei, la Corona britannica prese formalmente possesso della Nuova Zelanda. Da quel momento, il flusso dei coloni fu subito massiccio, se già nell'anno seguente, l'arcipelago, posto in primo momento sotto la giurisdizione del Nuovo Galles del Sud (Australia), veniva dichiarata colonia autonoma. Fin d'allora ci furono incomprensioni ed attriti tra i nuovi arrivati ed i Maori, che, a loro volta, erano ancora coinvolti in feroci lotte tribali, e si registrarono i primi contrasti, che, poi, sfociarono in una vera e propria guerra verso la metà dell'Ottocento.

I Maori vivevano principalmente

nelle campagne, dediti all'agricoltura, soffrendo una condizione di evidente

segregazione razziale (vedi testimonianza di Moni

Soutar). Solo durante la Seconda Guerra Mondiale, data la richiesta

di forza lavoro da parte delle industrie impegnate nello sforzo bellico,

molti di loro si trasferirono nelle città, integrandosi maggiormente

con la popolazione bianca.

Oggi, la popolazione Maori è di oltre 500,000 individui, cioè circa il 15% della popolazione della Nuova Zelanda. Più del 95% vive nell'Isola del Nord (dati raccolti nell'ultimo censimento datato 1996). La lingua Maori rischia di andare perduta: l'Inglese è insegnato nelle scuole come prima lingua (materia obbligatoria), ma molti Maori chiedono che la loro lingua venga insegnata nelle scuole come materia obbligatoria, per assicurarne la sopravvivenza.

Tra le popolazioni Maori,

il culto dei morti è ancora molto sentito. Secondo la loro cultura,

quando qualcuno muore in combattimento, la tribù deve andare sul

campo di battaglia e celebrare lì la cerimonia funebre. Inoltre,

ai bambini viene dato spesso il nome dei parenti caduti. Tramandando questi

nomi alle nuove generazioni, credono che lo spirito degli antenati continui

a vivere in mezzo a loro. I morti vengono ricordati una volta l'anno,

ma il loro ricordo vive sempre nei volti di quelli che portano il loro

nome, nei disegni intagliati nelle case tradizionali in cui si riuniscono

e nei canti commemorativi nella loro lingua.

Il desiderio di ricordare i parenti caduti durante la Seconda Guerra Mondiale,

spinge, ancora, sia i giovani, sia gli adulti, a compiere lunghi viaggi

attorno al mondo, per recarsi nelle terre in cui sono sepolti i loro cari

come, per esempio, Faenza.

Il viaggio del 28° Battaglione

Maori: dalla Nuova Zelanda a Faenza

Il 28° Battaglione Maori

venne formato agli inizi della Seconda Guerra Mondiale grazie all'intervento

di sir Apirana Ngata. Sir Ngata fece una petizione per ottenere un'unità

di soli combattenti Maori, che facessero parte della divisione militare

neozelandese durante la guerra in Europa.

Non tutte le richieste contenute nella petizione furono accolte. I Maori

si raccomandarono che questa fosse un'unità interamente Maori.

Inoltre volevano che includesse gli ufficiali del primo Battaglione Maori,

che avevano già partecipato alla Prima Guerra Mondiale, poiché

molti dei veterani erano ancora in servizio. Tuttavia il Governo si riservò

il diritto di scegliere chi assegnare come ufficiali nel 28° Battaglione.

La cosa scatenò proteste sia da parte dei politici sia da parte

dei leader delle tribù Maori. Il maggiore George Dittmer fu scelto

per condurre il battaglione Maori e per cominciare l'operazione di reclutamento

degli ufficiali nelle zone circostanti, sia Maori sia Pakeha (neozelandesi

bianchi). I soldati Maori, appena appresero la notizia, si radunarono

rapidamente.

Il battaglione appena formato

fu organizzato in compagnie secondo una divisione tribale: così

i soldati della Compagnia A provenivano soprattutto da Nord Auckland (Ngapui

e Aupuori); quelli della Compagnia B dalle zone della Baia di Plenty,

di Thames Coromandel e Taupo; la Compagnia C era più che altro

formata da Ngati Porou e la Compagnia D era formata dalle restanti tribù

dei Te Waipounamu e dei Ngati Kahungunu.

Il battaglione partì dall'Australia il 2 maggio 1940 sull'HT Aquitania,

che in passato era stata una nave di linea di lusso, insieme ad altri

2000 soldati neozelandesi. Dopo una breve sosta a Melbourne e a Freemantle,

l'Aquitania salpò diretta in Sud Africa. Il battaglione venne poi

trasferito in Inghilterra per l'addestramento e quindi spostato in Egitto,

dove l'addestramento riprese per preparare il battaglione alle dure condizioni

di una battaglia nel deserto.

Dopo due settimane di deserto i Maori furono trasferiti in Grecia per assumere una posizione difensiva presso il passo dell'Olimpo. Questo fu l'inizio della loro battaglia. Più tardi il battaglione ricevette l'ordine di ritirarsi e venne portato a Creta. A Creta il 28° Battaglione si spostò a Platanias per difendere il campo d'aviazione di Maleme. I Maori persero 232 uomini in Grecia e a Creta.

Tornati a Il Cairo il battaglione fu di nuovo addestrato alla battaglia nel deserto. I Maori furono preparati per attacchi offensivi invece che per i ruoli difensivi che avevano svolto finora. Furono quindi trasferiti ad El Alamein, dove al 28° Battaglione fu ordinato di costruire delle strade per facilitare i collegamenti. Nell'ottobre del 1941 furono poi spostati più vicino alla frontiera libica per prepararsi ad attaccare e ad occupare il porto di Bardia. Combattendo, dalla Libia si spostarono poi in Tunisia.

Alla fine della campagna tunisina (13 maggio 1943), il Battaglione fece ritorno in Egitto. Al governo neozelandese spettava ora una decisione: lasciare il Second New Zealand Expeditionary Force in Medio Oriente, con la prospettiva di continuare il servizio in Europa o far tornare i soldati in patria, con la prospettiva di essere reimpiegati nel Pacifico. La decisione del Governo, presa verso la fine di Maggio 1943 fu di lasciare la Divisione Neozelandese in Medio Oriente, per essere disponibile per le operazioni in Europa.

Il 19 settembre 1943 il 28°

Battaglione Maori, insieme al resto della Divisione Neozelandese, lasciò

il campo di Maadi in Egitto. Il Battaglione salpò il 17 ottobre

ed il 22 ottobre arrivò a Taranto. Dopo alcune settimane di addestramento,

il Battaglione si spostò per raggiungere l'8^ Armata sul fronte

più a nord. L'1 dicembre 1943 riuscirono a respingere i tedeschi

e ad attraversare il fiume Sangro. Cominciarono poi la risalita verso

nord. Furono coinvolti anche nei combattimenti attorno a Cassino. Tra

la metà di maggio e la metà d'agosto 1944 furono impegnati

nell'avanzata verso Firenze.

Dopo una decina di giorni, il battaglione Maori raggiunse di nuovo la

linea del fronte, che si trovava già nella zona di Rimini. La battaglia

di Rimini terminò il 22 ottobre 1944. La notte del 22 novembre,

seguendo l'avanzata delle truppe alleate lungo la via Emilia, il 28°

si spostò in direzione di Forlì, per raggiungere poi, il

12 dicembre, di nuovo la prima linea, fermandosi a circa 2 km da Faenza,

nella postazione che i neozelandesi chiamarono "Ruatoria"

(corrispondente alle Bocche dei canali), in preparazione dell'attacco

finale alla città di Faenza.

Già nel Novembre 1944, gli alleati avevano raggiunto la riva destra del fiume Lamone, proprio di fronte a Faenza, ancora occupata dalle truppe tedesche, che avevano avuto dal loro comando disposizioni precise di non ritirarsi. Un attacco diretto alla città sarebbe stato molto oneroso per i reparti dell'Ottava Armata alleata, in quanto avrebbero dovuto attraversare il Lamone allo scoperto per poi iniziare a combattere casa per casa, pagando certamente un altissimo costo in vite umane. Inoltre, gli alti argini del fiume avrebbero richiesto un rischiosissimo lavoro da parte dei genieri, che sarebbero stati costretti ad operare a poche decine di metri dalle postazioni tedesche, per costruire un ponte capace di consentire il passaggio dei carri armati.

Il comando alleato decise quindi di aggirare la città, attraversando il Lamone a monte di Faenza, per poter così circondare gli uomini della 26. Panzer Division che la occupavano. Vennero perciò costruiti alcuni ponti, uno dei quali nei pressi della Cartiera e fu attraversando questo ponte che le truppe alleate cominciarono ad avanzare verso le colline di Castel Raniero e in direzione delle Bocche dei Canali. (vedi lavoro sugli eventi militari)

Come già detto, fino

al 12 Dicembre 1944, le truppe neozelandesi erano rimaste acquartierate

in un'area nei pressi di Forlì. Da lì vennero poi trasferite

verso la linea del fronte e si fermarono presso le Bocche dei Canali,

posizione che, in codice, chiamarono "Ruatoria". L'obiettivo

della manovra era di raggiungere il ponte della via Emilia sul fiume Senio,

per impedire la ritirata ai tedeschi. Il comando della 5^ Brigata Neozelandese

diede ai battaglioni 22° e 23° il compito di attaccare a nord-ovest

verso il fiume Senio, mentre al 28° Battaglione Maori fu affidato

il compito di avanzare lungo il fianco sud-occidentale della Route 9 (via

Emilia), a copertura del più importante asse d'attacco della Brigata.

Alle ore 23.00 del 14 Dicembre, il 28° Battaglione Maori iniziò

gli attacchi, avanzando nella zona compresa tra Celle e la ferrovia per

Firenze.

Mentre i restanti battaglioni della 5^ Brigata Neozelandese avanzavano

in direzione del Senio, le Compagnie B e D del 28° attaccarono in

direzione nord-ovest (verso Celle) per guadagnare postazioni vicine alla

via Emilia, contemporaneamente alle Compagnie A e C che attaccarono invece

in direzione nord - est, verso la periferia della città, usando

la ferrovia come punto di riferimento.

La Compagnia C aveva come obiettivi le case Pogliano, Della Cura e La

Morte (l'attuale centro rioni); la Compagnia D era diretta verso Villa

Palermo e Casa Bianca. Nei pressi

di Casa della Cura, la Compagnia

C si imbatté in alcuni carri armati tedeschi: costretta a ritirarsi,

finì su un campo minato, perdendo molti uomini (vedi

testimonianza di Hinga Smith).

Nel frattempo la Compagnia A, proveniente da ovest, giunse a Casa La Morte,

che era occupata dai tedeschi, e la occupò a sua volta. La casa

fu poi usata nel corso della battaglia come base e punto di riferimento

per i soldati neozelandesi che vi si ritiravano dopo gli attacchi.

Infatti, anche le Compagnie B e D ebbero delle difficoltà (vedi

testimonianza Tamburini). Quando raggiunsero i loro obiettivi alle

ore 02.30 circa, trovarono dei carri armati tedeschi Tigre, che occupavano

la zona circostante Casa Bianca

e furono costrette a ritirarsi dopo un duro scontro.

Riunite di nuovo le forze, il 28^ Battaglione continuò l'attacco

al fianco della 5^ Brigata Neozelandese in avanzata verso il Senio. Il

suo intervento non fu però decisivo: la sera del 16 dicembre, infatti,

il comando tedesco, visto che la pressione degli alleati nella zona di

Celle era diventata insostenibile, decise di ritirare, al di là

del Senio, le truppe che ancora occupavano Faenza, per cui l'avanzata

dei Maori fino al fiume non richiese altri duri scontri, come quelli combattuti

nei giorni precedenti. Nella notte tra il 20 e il 21 Dicembre 1944, il

battaglione tornò ai vecchi alloggiamenti a Forlì, da cui

si erano mossi 9 giorni prima.

Per i successivi 3 mesi in cui il fronte rimase fermo sulla linea del

Senio, il battaglione pattugliò l'area, mantenendosi perciò

a stretto contatto con i faentini, e si riposò per la fase successiva

della campagna.

Nei combattimenti tra il 14 e il 16 dicembre i Maori ebbero 24 morti e 57 feriti.

Il rapporto con Faenza dalla guerra ad oggi

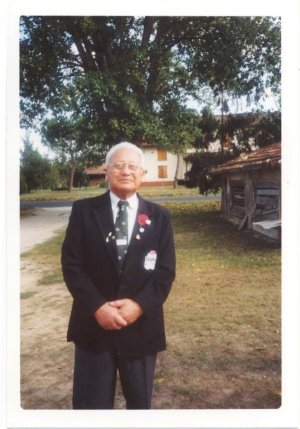

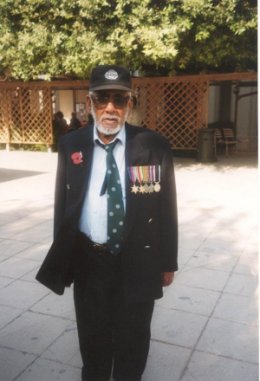

Dopo la guerra, si sono succedute con frequenza le visite alla nostra città da parte dei reduci dell'Ottava Armata britannica che avevano preso parte ai combattimenti per la liberazione di Faenza. Il cimitero di guerra, che sorge lungo la strada per Santa Lucia e che accoglie le vittime di quella battaglia, riporta, sul suo registro delle visite, nomi provenienti da tante parti del mondo. Ma fra tutti, sono certamente i Maori il popolo che, più di ogni altro, ha mantenuto e ancora mantiene vivo il rapporto, ad oltre mezzo secolo dagli eventi che lo determinarono.

Quello che soprattutto sorprende

e che differenzia i gruppi di reduci di origine Maori dagli altri gruppi

che sono venuti periodicamente a visitare il cimitero militare alleato

della nostra città, è la numerosa presenza di giovani e

ragazzi all'interno di queste comitive. Ciò trova una spiegazione

nella cultura del popolo Maori, dove è ancora vivo l'uso di tramandare

oralmente la storia dei loro antenati. Le vicende degli uomini che, più

di cinquant'anni fa, hanno affrontato un lungo viaggio per andare a combattere

e morire per la libertà di un paese molto lontano, sono entrate

a far parte stabilmente della tradizione orale di questa popolazione e

sono tenute vive tuttora, attraverso i racconti degli anziani delle tribù.

Le gesta del 28° Battaglione Maori, impiegato durante la guerra nell'area

del Mediterraneo, vengono tramandate di generazione in generazione, così

che, anche quando l'ultimo veterano sarà morto, continueranno ad

essere conosciute dai giovani.

E' curioso notare che, tra gli episodi di guerra ricordati dagli anziani

nei loro racconti, ci sono alcuni combattimenti avvenuti nella zona tra

Faenza e Celle, dove i Maori si sono scontrati duramente con le truppe

tedesche. Di conseguenza, certi nomi di case coloniche come, ad esempio,

Casa Bianca, Casa La Morte e

Casa della Cura, che per noi

non sono particolarmente significativi, sono conosciuti, dall'altra parte

del mondo, dai giovani Maori, che li hanno sentiti e ancora li sentono

ricordare dai loro più anziani parenti.

Oltre alla tradizione orale, è molto importante quella dei tatuaggi

e delle incisioni sulle facciate di legno delle case comunitarie della

tribù, dove vengono rappresentati episodi della storia della popolazione

Maori, tra cui anche quelli relativi alla liberazione della nostra città.

E', inoltre, ancora viva la tradizione di dare ai neonati dei nomi che

ricordino personaggi, luoghi e avvenimenti significativi per la vita delle

tribù. A testimonianza del profondo legame instauratosi nel tempo

tra la popolazione Maori ed il nostro paese, alcune persone portano dei

nomi come "Faenza-Forlì", "Senio", "Moonlight

in Forlì", "Mio nipote ucciso a Faenza-Forlì":

questi nomi saranno tramandati alle generazioni future, così che

il ricordo della nostra terra rimarrà parte integrante della cultura

Maori (vedi testimonianza di Barry Soutar).

Negli ultimi anni questi "pellegrinaggi" nei luoghi di combattimento si sono intensificati, grazie anche al fatto che il tenore medio di vita dei Maori è sensibilmente cresciuto.