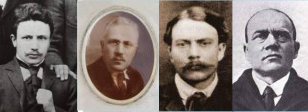

Da sinistra: : Filippo Tramonti a 18 anni ed a 63 anni; Dino Campana a 23 anni ed a 43 anni.

Con l'acquisizione delle ultime prove, non crediamo che ci possano più essere dubbi: quell'alunno che appare in una celebre foto di classe del 1900-01, a lungo scambiato per Dino Campana, si chiamava invece Filippo Tramonti.

La scoperta, se così si può chiamare, ha avuto una discreta risonanza.1 Quando ci ha telefonato Gabriel Cacho Millet, il massimo conoscitore di cose campaniane, ci ha quasi rimproverato. Ora c'è un vuoto nella parete del suo studio: la foto che ha dovuto staccare era per lui un'icona «come il ritratto di Che Guevara per un giovane degli anni '60». Delle poche foto conosciute di Campana era quella la più bella: nitidissima, in posa, a figura intera, fatta da un professionista. Aveva solo un difetto: non era lui.

Certamente, avremmo preferito fare lo scoop contrario: trovare una foto di Campana autentica ed inedita. Probabilmente, ne esistono. Intanto, riproduciamo qui due immagini, già edite ma assai poco note, in cui potrebbe essere presente il futuro poeta. Riguardano l'istituto salesiani di Faenza, di cui Dino fu allievo dall'ottobre del 1897 alla primavera del 1900.

La prima ritrae il cortile dell'istituto affollato di ragazzi, mentre numerosi altri ragazzi si affacciano dalle finestre prospicienti. Fu pubblicata in una storia del movimento cattolico a Faenza2, senza indicazione di data. Ma da una cartolina conservata presso l'associazione degli ex allievi dei salesiani di Faenza apprendiamo che risale al 1897.

Istituto salesiano di Faenza. Foto di gruppo del 1898. Uno di questi alunni potrebbe essere Dino.

Confrontare con il particolare della foto di terza elementare, precedente di quattro anni.

Istituto salesiano di Faenza. Foto di gruppo del 1898. Uno di questi alunni potrebbe essere Dino.

Confrontare con il particolare della foto di terza elementare, precedente di quattro anni.

La seconda, pubblicata in una storia dell'unione ex allievi dell'istituto3, reca la data del 1898. La definizione non è molto buona; stiamo ricercando l'originale. Al centro il primo direttore dei salesiani a Faenza, don Rinaldi. Intorno, istitutori, personale ed allievi: in tutto settantacinque persone. A quanto ci risulta, all'epoca la popolazione complessiva dell'istituto era più numerosa: Dino potrebbe anche non essere qui. E poi, bisogna fare attenzione a non confonderlo con Filippo Tramonti….

E' ben nota la testimonianza con cui Dino Campana, sollecitato dal dottor Pariani nel manicomio di Castel Pulci, ricostruisce la sua carriera scolastica:

Feci le scuole elementari a Marradi: cinque classi. Il ginnasio lo feci a Faenza, nel ginnasio Torricelli; un anno anche di liceo a Faenza, poi andai a Carmagnola presso Torino. Non passai all'esame e mio padre mi mandò in collegio. Uno di Firenze consigliò di mandarmi a Carmagnola; un certo Solenni. Il liceo lo feci nel collegio di Bresso; Bresso è il direttore4.

È un racconto piuttosto ingarbugliato. Ci sono inesattezze, forse dovute a fraintendimenti: sappiamo che al Torricelli Campana fece la prima liceo, non il ginnasio che frequentò invece presso i salesiani sostenendo al Torricelli solo gli esami finali di terza e di quinta. Anche la sequenza dei fatti non è molto chiara. Pare che Pariani registri in presa diretta le risposte svogliate di Dino, senza preoccuparsi di organizzarle in una narrazione coesa e nemmeno in una corretta successione cronologica. Alla richiesta di chiarimenti del Pariani («ma perché non proseguisti a Faenza, perché proprio a Carmagnola?»), Dino torna per due volte indietro nel racconto integrando, spiegando. L'esame in cui Dino «non passò» può essere solo l'esame di prima liceo al Torricelli: estate 1901. Sappiamo come andarono poi le cose: Dino, che era in anticipo di un anno nel corso di studi, trovò il modo di non perdere l'anno: nel 1902 superò faticosamente da privatista presso il Liceo D'Azeglio di Torino l'esame di ammissione alla terza. Insomma, fece due anni in uno da privatista. Nell'anno successivo frequentò il liceo di Carmagnola e nel luglio 1903, alla vigilia del diciottesimo compleanno, ottenne agevolmente il diploma.

Rimangono ancora dei punti oscuri. Innanzitutto questo Solenni, responsabile di una svolta così importante nella vita di Campana, non era stato finora identificato dai biografi. Ma il cognome compare un'altra volta nella biografia campaniana. E' citato in una cartolina illustrata che costituisce a tutt'oggi il documento più antico di tutto l'epistolario campaniano. Proviene dal fondo Matacotta ed è stata così trascritta:

Al gentilissimo Signorino/ Signor Campana Dino/ Marradi/ (Faenza per) (Romagna). Finalborgo (Savona), 21 ottobre 1903. Mio carissimo. Coll’affetto sincero di un amico contraccambio il bacio tuo dolcissimo e affettuosissimo. Ricordami sempre, come io di te. E le vacanze l’hai passate bene? E di Solenni ne hai notizie? Spero sarà stato licenziato. Io andrò a Genova per Novembre ad iscrivermi in Medicina. E tu? Stammi bene, o se vedessi Solenni salutamelo. Un bacio affettuosissimo. Accardo Giov.5

Anche su questo Accardo, finora, mistero totale. Ma sullo sfondo della calorosissima cartolina si profila un trio di adolescenti che hanno condiviso intensamente un anno della loro esistenza e che la vita ora separerà, forse per sempre. Ultima esperienza comune, l'esame di maturità. Due di loro l'hanno superato; il terzo, Solenni, è chiamato alla prova di riparazione.

Una ricerca nell'archivio storico dell'Università di Bologna ha permesso di identificare il personaggio. Si tratta di Giulio Solenni, nato a Fiesole il 30 gennaio 1886. Conseguì la licenza liceale appunto nell'ottobre del 1903 superando brillantemente (sette allo scritto, otto all'orale) l'esame di riparazione in italiano al Liceo Galileo di Firenze, di cui peraltro non era stato allievo. Se Dino, classe 1885, fu precoce nel conseguire il diploma, Giulio Solenni, diplomato nell'anno del diciassettesimo compleanno, fu precocissimo. Ma poi inspiegabilmente aspettò ben nove anni ad affrontare gli studi universitari: solo nel 1912 lo troviamo iscritto al primo anno di giurisprudenza a Ferrara. Nel 1915, studente del quarto anno, parte volontario per la guerra come ufficiale di cavalleria. Dopo la guerra si trasferisce all'Università di Bologna, dove si laurea nel 1920. È funzionario degli uffici delle imposte di San Leo e di Mezzolombardo; intraprende quindi la carriera di avvocato, prima a Venezia e poi a Bolzano dove muore nel 1933. Lo emuleranno nella professione il figlio Emanuele, poi il quasi omonimo nipote Giuliano Solenni, tuttora titolare di uno studio legale a Verona.

Si chiamava Emanuele anche il padre di Giulio ed era maestro elementare: collega dunque di Giovanni e di Torquato Campana, rispettivamente padre e zio di Dino. Possiamo immaginare che sia stato Emanuele Solenni senior a suggerire ai Campana l'espediente per non fare perdere l'anno a Dino. Non sappiamo se Giulio e Dino si conoscessero anche prima di ritrovarsi compagni di scuola a Carmagnola; né se siano rimasti in contatto anche dopo l'esperienza liceale. È vero che nella biografia di Giulio Solenni c'è un vuoto di alcuni anni che coincidono con gli anni del vagabondaggio di Campana in giro per il mondo, ma questo è un indizio troppo fragile.

Abbiamo trovato qualche notizia anche sul terzo amico, il mittente della cartolina. Che finora non era stato identificato perché non si chiamava Accardo, ma Aicardi. Tra gli iscritti al primo anno di medicina nell'Università di Genova nel 1903-04 appare infatti un Giulio Giovanni Aicardi da Finalborgo. Per la precisione il suo nome registrato all'anagrafe era Giulio Emilio Giovanni Alessandro Aicardi, figlio di Nicolò, nato a Finalborgo (ora Finale Ligure, provincia di Savona) il 21 febbraio 1884. Anche negli anni successivi il suo nome appare fra gli iscritti alla facoltà di Medicina dell'Università di Genova, fino alla laurea ottenuta nel 1910-11. Poi si perdono le sue tracce. Non morì nel paese natale; possiamo immaginare che si sia trasferito a Genova: in quest'ipotesi potrebbe non avere troncato per sempre i rapporti con il vecchio amico Dino. Certamente Aicardi era ancora studente a Genova nel 1907, anno in cui va probabilmente collocata la partenza di Dino Campana per l'America: dal porto di Genova, appunto. Vengono in mente le parole con cui la zia Giovanna, moglie di Torquato Campana rievocò l'episodio: «Quando decise di andare in America suo padre non si fidò di dargli i denari del viaggio e pregò lo zio Torquato di andare con Dino ad accompagnarlo fino a Genova. Lo zio accettò e quando furono a Genova Dino disse di andare in un posto e si assentò. Combinarono di trovarsi al porto. Ma le ore passavano e Dino non si vedeva, si può immaginare l'ansia e la pena del povero Torquato perché il bastimento stava per partire. Finalmente arrivò Dino proprio appena in tempo per partire»6. Ci piace pensare che in quelle ore Dino abbia incontrato il vecchio compagno di scuola, di cui conservava ed avrebbe conservato per tutta la vita l'affettuosissima cartolina.

Rimane da chiarire qualcosa sul fantomatico Liceo Bresso, di cui si è più volte scritto. Il Regio Liceo di Carmagnola si chiamava e si chiama tuttora Baldessano, non Bresso. Ma Dino parla di «collegio di Bresso», non di Liceo Bresso e precisa: «Bresso è il direttore». Si è detto dunque che Campana frequentò a Carmagnola un collegio Baldessano diretto da tale Bresso. Ma basta consultare gli Annali della Pubblica Istruzione per verificare che il Liceo Baldessano non è mai stato un collegio o un convitto, né ha mai avuto un preside Bresso. In quel 1902-03 il preside del Baldessano si chiamava Beniamino Manzone: lo stesso che firma come presidente della commissione esaminatrice il diploma di maturità di Dino. Bisognerà dunque distinguere fra la scuola statale, anzi il Regio Liceo che Dino Campana (con Giulio Solenni e Giulio Giovanni Aicardi) frequentava ed il collegio di cui era convittore e che poteva dunque avere un Bresso direttore. C'era infatti a Carmagnola, non lontano dal Liceo Baldessano un Convitto Civico: lì con tutta probabilità i tre amici trascorsero insieme l'ultimo anno della loro adolescenza.

Fra i tanti documenti che Gabriel Cacho Millet mise a disposizione degli studiosi nella prima delle sue meritorie fatiche campaniane, c'è una foto. Sono sei figure non molto nitide, in posa di profilo su un terreno in discesa. Vestiti come per un'escursione, con piccoli zaini, fissano o indicano non senza ostentazione una meta lontana, forse una vetta. Appare quasi caricaturale il gesto dell'ultimo che ha in bocca un piccolo corno e sembra dare il segnale della partenza, o della ripartenza. Un po' defilato rispetto agli altri, Dino Campana, secondo del gruppo, avvolto in un mantello, scruta l'orizzonte in atteggiamento meditabondo: pare rifiutarsi di mettersi in posa. Una mano ignota ha scritto sulla foto i nomi in corrispondenza di due dei personaggi: «Dino», appunto, il secondo, «avv. Mazzotti» il quarto. Ci sono anche altre tracce di scrittura non decifrabili. Nessuna indicazione sulla data e sulla località. La didascalia «Dino Campana con alcuni "notabili" del paese per i monti di Marradi»7 denotava l'impossibilità di andare oltre nell'identificare il gruppo e l'occasione.

La foto fu poi ripubblicata più volte. La didascalia dell'edizione BUR dei Canti Orfici recitava «Campana in gita sui monti di Marradi con l'avv. Giacomo Mazzotti (il quarto da sin.) e altri amici»8. L'identità di un personaggio veniva precisandosi, ma nel complesso la foto rimaneva misteriosa. E si trattava di qualcosa di più di una curiosità biografica insoddisfatta, visto il rilievo straordinario che il tema del viaggio in montagna assume nei Canti.

Gennaio 1912. Verso il monte

Falterona. Da sinistra: Diego Babini, Dino Campana, don Francesco Bosi, avv.

Giacomo Mazzotti, Achille Cattani, un salesiano non meglio identificato.

Del

gruppo faceva parte anche don Stefano Bosi che probabilmente scattò la foto.

Eppure, qualche anno anni prima del libro di Cacho Millet, la foto era apparsa in un'altra pubblicazione, che comprensibilmente era sfuggita agli studiosi e che ora abbiamo rinvenuto del tutto casualmente. Si tratta anzi di una riproduzione di qualità nettamente migliore: le figure degli escursionisti sono più nitide, si distingue la vegetazione, appare sullo sfondo il profilo di montagne spoglie, non c’è traccia di scritte a mano. Il libro che la accoglie è il secondo volume di un'opera assai singolare: una monumentale autobiografia sotto forma di romanzo illustrato, scritta dal fotografo faentino Achille Cattani che la pubblicò a proprie spese per donarla ad amici e conoscenti. Ad un certo punto della narrazione (siamo nel 1931), il protagonista Ernesto, alter ego dell'autore, rivolgendosi alla moglie, rievoca così un episodio della sua giovinezza:

Curioso, Anna, quando ricordo la parola «psicanalisi», sempre più oggi nominata, mi sovviene di Dino Campana, tenuto in un ritiro di alienati di mente. Quando ci penso mi dispiace veramente. Non credo che gli possa servire la psicanalisi con le cure che ne possono derivare, quanto più gli sarebbe giovevole una esistenza indipendente da stentate necessità della vita. Si è sfibrato con la sua vita randagia, denutrendosi e in lotta col suo animo poetico. L'ho conosciuto alla cascata dei Romiti nell'Appennino toscano.

Fu il 2 di gennaio dell'anno 1912. I1 terreno era tutto coperto di neve. Si unì a me e ad altri quattro miei amici che avevano più età di me: 1'avv.to Giacomo Mazzotti, i due fratelli Bosi, sacerdoti, un salesiano e Diego Babini, compagno di scuola del mio fratello Giacomo defunto, e stemmo insieme per tre giorni e due notti nella gita alla Falterona, fatta tutta a piedi, partendo da Badia del Borgo in Marradi. Che veduta lassù! ... La mia prima invernale, a circa vent'anni, prima di andare soldato.

Questo Campana mi fece passare quei giorni in una atmosfera poetica come si addiceva a quella natura tanto candida. Quando lo penso ho sempre presente il suo viso, fresco e roseo con gli occhi chiari, azzurri, buoni, coi capelli biondi non bene pettinati e sparsi anche sulla fronte, due baffetti, pure biondi e la figura di media statura robusta e mal vestito; aveva un sorriso buono, felice quando si esprimeva poeticamente che poi cambiava in una risata sonora, sarcastica, quando si toccavano dei temi sociali che avversava e disprezzava, offensivi ai suoi ideali. Mi pareva fidente di sè, era giovane, qualche anno più di me, dominato da uno spirito poetico ribelle alla società, pericoloso alla sua età per la sua salute.

Ne avevo sentito parlare poco di Dino Campana, nativo di Marradi, studente qui al ginnasio a Faenza, poi girovago insoddisfatto della società che spesso scherniva in sonetti che poi distribuiva nei caffè di Firenze, deridendo quelli che leggendoli mostravano dell'indifferenza, forse dell'incomprensione. Mi dissero che erano liriche un pò ermetiche, da poeta bohemien, un pò pagano.

Era ben lucido di mente in quei giorni, sempre poeta su quanto si osservava, felice lo vedevo quando contemplando gli uscivano parole espressive, non nuove... come pareva le volesse dire. E' stata la stanchezza del suo vivere, insofferente delle convenzioni sociali alle quali doveva pure chinare il capo per vivere, umiliandosi in lavori avvilenti che faceva casuali all'estero, quali: Lo scopino, lo sguattero e quel che gli capitava, non escluso di avere provata la prigione, sotto una tortura morale sfibrante. Conosce lingue, almeno per spiegarsi: inglese, francese, tedesca e russa, apprese durante il suo peregrinare come uno zingaro nei vari stati fino alla Pampa. Ma adesso è ricoverato in un luogo di cura per ammalati di mente. Non voleva essere un vagabondo e desiderava un riconoscimento della sua vocazione. Adesso ci vuole ben altro per avere un riconoscimento9.

La datazione è attendibile. Lo stampatore del volume, Stefano Casanova, ricorda Cattani come uomo assai meticoloso, abituato a conservare il materiale con cura, annotandovi date e circostanze. Il conto dei partecipanti però non torna: Cattani dice che oltre a lui e a Dino erano quattro, ma poi ne elenca cinque10. Dunque, erano sette in tutto: sei appaiono nella foto; il settimo sarà stato dall'altra parte dell'obiettivo. Anche la neve che dovrebbe coprire il terreno non appare nella foto; possiamo però immaginare che gli escursionisti l'abbiano incontrata in altri punti del non breve percorso.

19 dicembre 1909. Diego

Babini (con il costume della FERT, la società sportiva dei salesiani di Faenza)

dopo la vittoria nel Cimento di Arno, gara invernale di traversata del fiume.

19 dicembre 1909. Diego

Babini (con il costume della FERT, la società sportiva dei salesiani di Faenza)

dopo la vittoria nel Cimento di Arno, gara invernale di traversata del fiume.L'identità dei personaggi è pienamente confermata dalle ricerche che abbiamo compiuto. Il primo da sinistra è Diego Babini (Faenza, 1886-1974). Più giovane di un anno di Dino, era stato allievo del Ginnasio Torricelli dal 1897 al 1902. Allora risultava domiciliato in via Bondiolo 4, dunque nell'Istituto Salesiano, prossimo al domicilio faentino di Campana ed alla casa dei fratelli Collina. In seguito avrebbe intrapreso l'attività di orefice, assai stimato per perizia ed onestà, succedendo al padre Alfredo e all'omonimo nonno Diego nella bottega situata sotto il loggiato detto appunto degli Orefici (di fronte al Duomo). Nonostante zoppicasse vistosamente per un infelice intervento ortopedico subito ad un anno di età (la menomazione appare anche dalla foto, si veda la postura del piede sinistro), fu un pioniere dello sport faentino, prima come atleta (praticò nuoto e ciclismo), poi come dirigente: fu tra i fondatori del Club Atletico Faenza. Fu anche appassionato di montagna ed attivo sostenitore delle attività dei salesiani11.

Il terzo, che protende platealmente il bastone indicando la direzione, o forse la sagoma del monte Falterona, è uno dei due fratelli Bosi sacerdoti di Castelbolognese, «due giganti di oltre un metro e novanta», appassionati delle escursioni in montagna, che solevano affrontare in abiti borghesi sfidando le reprimende dell'autorità ecclesiastica. Si tratta probabilmente di don Francesco (1882-1969), parroco di Valsenio presso Casola, che era stato in rapporti con Alfredo Oriani12. Il fratello don Stefano (1880-1940), parroco della pieve di Misileo, non appare nella foto; possiamo immaginare che Cattani avesse affidato a lui la macchina fotografica. Oltre alla passione per la montagna, li avrebbe legati a Babini anche una parentela. Dobbiamo queste informazioni al dottor Domenico Bosi, per parte di padre nipote dei due sacerdoti e per parte di madre nipote di Diego Babini (che sposò una sua zia materna, di cognome Magnani). Il dottor Bosi è prodigo di aneddoti relativi ai suoi zii. In particolare lo zio Diego gli raccontava di essere stato più di una volta compagno di Dino in montagna, di avere assistito in varie occasioni alle sue stravaganze ed anche di avere subito da lui scherzi goliardici. Raccontava di essersi svegliato un mattino con il capo tutto imbrattato di nero: era stato Dino durate la notte, con un sughero bruciato.

La montagna era anche una passione dell'avvocato Giacomo Mazzotti (Faenza, 1879 - Firenze, 1953), il quarto del gruppo, quello con i baffi che appoggia il bastone a terra. Allievo dei salesiani fino alla quarta ginnasio, poi del Torricelli dal 1896 al 1900, conseguita al Torricelli una brillante licenza liceale, dopo la laurea si trasferì a Firenze, pur rimanendo sempre legato alla sua Romagna. Fu un esponente attivo del cattolicesimo democratico: amico di don Romolo Murri, fondò e diresse il periodico Il solco e pubblicò un libretto fortemente polemico13 in cui si definiva «cattolico anticlericale», cioè ostile al conservatorismo della gerarchia. All'epoca della foto era anche presidente dell'Unione ex Allievi dei salesiani di Faenza. Sarà poi tra i fondatori del Partito Popolare e, dopo l'avvento del fascismo, si ritirerà dalla politica. Una sua figlia sposerà Luciano Baùsi che sarà sindaco di Firenze (successore di Piero Bargellini), senatore e sottosegretario.

Segue l'autore del libro, Achille Cattani (Faenza, 1893-1991). Allora giovanissimo, avrebbe rilevato alla morte del padre Giuseppe (1929) il suo avviato studio fotografico e sarebbe diventato durante una vita quasi centenaria il più apprezzato fotografo faentino del '900, sperimentatore di tecniche innovative e maestro riconosciuto di tutti gli altri fotografi della città. Poco prima di morire, cedette il suo ricchissimo archivio ad un «Centro Studi e Archivio della Comunicazione» con sede a Parma. Ne faceva certamente parte l'originale della foto in questione, probabilmente erano lì anche i negativi di quella e di eventuali altre foto scattate durante la gita. Nonostante i ripetuti tentativi, non siamo riusciti a sapere nulla della sorte di questo archivio.

Il suonatore di corno è dunque il non meglio identificato salesiano; porta a tracolla quella che sembra la custodia di una piccola macchina fotografica a pellicola (esistevano già da qualche anno).

Si tratta quindi di un gruppo composito. Tutti nomi finora sconosciuti ai biografi di Campana: il più giovane (Cattani) ha diciotto anni; il più anziano (Mazzotti) trentadue. A parte Campana, l'unico che può essere considerato un intellettuale è Mazzotti, che però aveva interessi prevalentemente politici. Elemento aggregante per buona parte di loro la provenienza dall'istituto salesiano ed anche dal liceo Torricelli di Faenza; per tutti l'amore per la montagna. Difficile identificare il punto del percorso in cui fu scattata la foto; da allora l'aspetto della montagna è assai cambiato. Ma ricostruendo il tragitto sulla base delle indicazioni di Cattani si può congetturare che ci si trovi sulle pendici del passo del Muraglione, da cui già risulta visibile il monte Falterona che forse gli escursionisti stanno additando. Potrebbe essere dunque la partenza della terza giornata del viaggio; la cascata dei Romiti di cui parla Cattani probabilmente era stata visitata il giorno precedente.

È questa «la seconda andata alla Falterona» di cui parla Pariani14? Certamente no. La prima andata, compiuta in solitaria, seguendo un percorso diverso da quello indicato da Cattani, risale al settembre 1910 ed i Canti Orfici, sezione La Verna, ne sono il diario poetico. Di un'altra, che risale al 1917, abbiamo notizia da Luigi Orsini che ne scrisse nel 1932 in un articolo sul Popolo d'Italia. Orsini, giornalista e scrittore, mentre compiva insieme a Giuseppe Cicognani un'escursione da Faenza a Badia Prataglia incrociò Dino Campana «che, purtroppo, agonizzava ormai nelle strette della pazzia», faceva «discorsi vaghi, incoerenti, frammentari, propri di una mente turbata» e per un breve tratto si accompagnò a loro. Racconta Orsini: «Campana rigirava quel ritornello penoso che aveva la monotonia di un arcolaio: "de l'alba non ombre nei puri silenzi - de l'alba - nei puri pensieri - non ombre - de l'alba non ombre"»15. Sono versi appartenenti alla prima lirica della sezione «Immagini del viaggio e della montagna» nei Canti Orfici. Pariani, che ben conosce e altrove16 cita l'articolo di Orsini, non fa che riportare una testimonianza di seconda mano quando dice che la lirica contiene il «ritornello» che il poeta «tenendo discorsi confusi, ripeteva nella seconda andata alla Falterona». Che era invece (almeno) la terza; mentre la seconda, di cui finora nulla si sapeva, è testimoniata dalla foto. E' ben diverso il Campana del 1912, nel pieno della gestazione del suo capolavoro, da quello che nel 1917, oramai vacillante, ossessivamente cita se stesso, così come sono diverse le «parole espressive, non nuove» testimoniate da Cattani dai «discorsi confusi» che Pariani trova rievocati da Orsini.

Eppure c'è un filo che congiunge questa escursione e quella lirica dei Canti Orfici. La prima delle poesie pubblicate da Enrico Falqui nella sezione Taccuini, abbozzi e carte sparse della sua raccolta di documenti campaniani ha titolo «Sulle montagne / dalla Falterona a Corniolo (valli deserte)» e nel manoscritto reca la data «febbraio 1912»17. È dunque di appena un mese posteriore all'escursione. Corniolo si trova nell'alta valle del Bidente, nell'Appennino forlivese, in una posizione incompatibile con il viaggio solitario del 1910 descritto nei Canti Orfici, mentre può ben darsi che Campana ed i suoi amici faentini di ritorno dal Falterona nel gennaio 1912, siano passati di lì. Tutto quindi fa ritenere che spunto primo della composizione di Sulle montagne sia un momento di questo viaggio di ritorno18. Ma Sulle montagne non è che la prima bozza di un testo poetico che ne Il più lungo giorno prenderà il titolo di Alba, e poi nei Canti Orfici diventerà la lirica in questione. Con rielaborazioni e cambiamenti fondamentali, certamente: nel testo finale appare una natura estiva (ma c'è anche un «noi»19, mentre ne La Verna si usa sempre la prima persona singolare; e c'è anche uno squillo di tromba). La poesia dei Canti Orfici parte sempre da un nucleo primo di esperienza; non di rado da più esperienze lontane e diverse20 (così come più bozze concepite separatamente possono confluire in uno stesso testo). Il viaggio in montagna con i vecchi amici dei salesiani di Faenza è solo una di queste.

* * *

Ringrazio le non poche persone che mi hanno aiutato nelle ricerche. In particolare (ometto i titoli accademici) Enrico Docci, Silvia Docci, Tilde Moretti, Lodovico Massari, don Giuseppe Battello, Giuliano Solenni, Emanuela Gatti, Letizia Baùsi, Domenico Bosi, Stefano Casanova, Leonardo Chiari, Cosimo Roselli. Certamente dimentico qualcuno e me ne scuso. Non dimentico di ringraziare per le preziose consulenze telefoniche Gabriel Cacho Millet e per l'attenzione sempre riservatami Paolo Pianigiani.

Le immagini ed i documenti qui citati, insieme ad eventuali aggiornamenti, sono o saranno visionabili nel sito Internet: www.liceotorricelli.it

[1] Va segnalato almeno un ampio articolo apparso su quotidiano: C. Donati, «Ma quello studente non è Dino Campana», in «Quotidiano Nazionale. Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno», 4 agosto 2007, pp. 30-31

[2] D. Sgubbi, L. Zucchini, E. Minardi, Faenza 1870-1931. Gli inizi del movimento popolare cattolico e della federazione Casse Rurali, Faenza, Cassa Rurale di Faenza, 1985, pp. 14-15.

[3] Cento anni della Unione Ex-allievi di Don Bosco di Faenza : 1897-1997, Faenza, Unione Ex-allievi di Don Bosco di Faenza, 1997, p. 21.

[4] C. Pariani, Vita non romanzata di Dino Campana, a cura di C. Ortesta, Milano, SE, 2002, p. 33.

[5] D. Campana, Souvenir d'un pendu. Carteggio 1910-1931 con documenti inediti e rari, a cura di G. Cacho Millet, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, p. 12, n. 11.

[6] D. Campana, Souvenir d'un pendu, cit., p. 248.

[7] D. Campana, Le mie lettere sono fatte per essere bruciate, a cura di G. Cacho Millet, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1978, p. 231.

[8] D. Campana, Canti Orfici, Introduzione e commento di Fiorenza Ceragioli, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1989, p. 77.

[9] A. Cattani, Idealità. La vita di Ernesto ed Anna, vol. 2, Faenza, Tipografia Faentina, 1974, pp. 314-316. Il testo prosegue con considerazioni sull'inutilità per Campana della reclusione in manicomio.

[10] Si sarebbe tentati di fare quadrare il conto interpretando «i due fratelli Bosi, sacerdoti [di cui] un salesiano». Ma i fratelli Bosi non furono mai salesiani ed il salesiano può essere solo il personaggio con il corno.

[11] Vedi M. Rosetti, Diego Babini (1886 - 1974), in «2001 Romagna», 82, marzo 1997, pp. 46-50.

[12] Una testimonianza indiretta di don Francesco Bosi sulla morte di Alfredo Oriani fu raccolta da Sergio Zavoli. S. Zavoli, Campana, Oriani, Serra, Bologna, Cappelli, 1959, pp. 16-18. Vedi anche F. Bosi, Alfredo Oriani, Brescia, Editrice Ancora, 1934.

[13] G. Mazzotti, L'anticlericalismo cattolico in Italia: note e appunti di critica, Firenze, La giustizia sociale, 1908.Su Giacomo Mazzotti, vedi D. Sgubbi, L. Zucchini, E. Minardi, Faenza 1870-1931. Gli inizi del movimento popolare cattolico e della federazione Casse Rurali, cit., p.52.

[14] C. Pariani, Vita non romanzata di Dino Campana, cit., p. 45.

[15] L. Orsini, Itinerari spirituali. Divagando, in «Il Popolo d'Italia», 3 febbraio 1932. Poi in Campana dal vivo: scritti e testimonianze sulla vita e sulla poesia, a cura di P. L. Ladrón de Guevara Mellado, Marradi, Centro studi campaniani Enrico Consolini, 2002, pp. 139-143.

[16] C. Pariani, Vita non romanzata di Dino Campana, cit., pp. 19-20.

[17] D. Campana, Opere e contributi, a cura di Enrico Falqui, Firenze, Vallecchi, 1973, vol. 1 p. 225 e vol. 2 p. 375.

[18] Seguiamo qui solo parzialmente l'ipotesi contenuta in un libro di recente pubblicazione in cui confluiscono alpinismo e critica letteraria: G. Cenacchi, I Monti Orfici di Dino Campana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2003, p. 218.

[19] Che però la Ceragioli, nel suo fondamentale commento, giustifica con il riferimento goethiano a «due anime». D. Campana, Canti Orfici, Introduzione e commento di Fiorenza Ceragioli, cit., pp. 329-330.

[20] Un esempio facile in un passo in prosa: l'incontro con Oddone Assirelli, ne La giornata di un nevrastenico. Dino ha osservato le studentesse sotto i portici, si è seduto in un caffé tentando invano di scrivere, è tornato per via. A questo punto prosegue così: «Mi ferma il mio antico compagno di scuola (…) con un sorriso sempre più lercio». Nel Fascicolo marradese, prima bozza del testo in questione, Campana aveva in un primo tempo scritto «Ricordo il sorriso lercio del mio antico…», poi corretto con «Incontro il mio antico…». Le successive correzioni fondono in un continuo esperienze diverse, dando unità (proprio nel senso delle unità aristoteliche) alla giornata del nevrastenico Dino. Vedi la riproduzione del manoscritto in I portici della poesia: Dino Campana a Bologna (1912-1914), a cura di M. A. Bazzocchi e G. Cacho Millet, Bologna, 2002, p. 69.